去年の冬。ふらふらと歩いた山の帰り道。麓近く。

暗い杉林の谷間から降ってきたひとすじの光が、たったひとりで細々と立つ小さな電柱の足元をひっそりと照らしていて、あたりはしーんと鎮まっていた。おぼろげな記憶の中の、些細な一瞬。

去年の冬。ふらふらと歩いた山の帰り道。麓近く。

暗い杉林の谷間から降ってきたひとすじの光が、たったひとりで細々と立つ小さな電柱の足元をひっそりと照らしていて、あたりはしーんと鎮まっていた。おぼろげな記憶の中の、些細な一瞬。

遠くにあるがゆえに気配を気づけないものがある。すべての要素があからさまではない状態を保持できる奥行きのようなものがあって、自分はそういうものに興味がある。

というようなことをある音楽家が語っているのを目にした。

山や森を歩いていて時たま同じようなことを思う。遠くにあるがゆえに気配を気づけないものだってあるし、近くにあるがゆえにハッキリと見えすぎてしまうものもある。空間には奥行きというものが、深さというものがある。あらゆるものに耳をそばだてたところで、すべてのものの気配を感じとれる訳ではない。

遠くにあるものと近くにあるものとを強引に同じ地平に並置して、その視界の明瞭さや手法の新鮮さを誇るようなやり方もあれば、遠くにあるものと近くにあるものとのコントラストをことさらに分かりやすく強く対比していくようなやり方もあるのだろうとは思うけれど、たぶん自分が山を歩いていて面白いなと感じるものはそれではないし、空間のなかに求めているものもきっとそれではないような気がする。

遠くにあるものは遠くにあって良いし、近くにあるものは近くにあって良い。

遠くにあるものも近くにあるものも、ただその場所に在るものたちがそこに在るということを肯定することのできる何かを少しずつ探してみたい。それらのものたちの間にどうしようもなく横たわる距離や差異をそのままの状態で肯定することのできる何かを探してみたい。その何かはもしかしたら、いつかどこかで歩いた山や森に似た姿をしているのかもしれない。

椅子の上でぐっと身を固めたふたつの赤が、どこか物思いにふけっているように見えた。部屋に射す太陽の光がぐんぐんと傾いてくる。ふたつの赤がまどろんで、ぼんやりと物憂げな何かを放つ。冬がすぐそこまで来ている感じがした。

事務所までのいつもの道にはとうとう冬がやってきて、路面にはたくさんの落ち葉が敷きつめられている。玉川上水の浅く細い水の流れの上にもたくさんの黄色や赤が溢れていて、この前の朝、眼下に溢れるカラフルな色彩の合間を白く輝く物体がゆるやかに縫っていくのが見えた。

静かな朝の空間にザザーッと大きな音を響かせながら、黄色と赤の上に悠然と着陸したシロサギは、なんだか恥ずかしそうにチラリとこちらを見て、いそいそと真っ白な翼をたたんだ。

「手間ひまをかけるとは、時間をかけ、労力・技能も十分に費やし、丹念に制作・作成する、という様子を表現する言い回し。手間は労力、ひまは時間を指すと捉えられる。」(インターネット上の辞典より。)

自分の暮らしは、いったいどれほどの人の手間とひまの上に成り立っているのだろう。見たことのない遠くの誰かの数えきれないほどたくさんの手間とひまの上に、こうして能天気に座っている自分自身は、いったいどのくらいの手間とひまを還せているのだろうか。どのくらいの手間とひまを、自分以外の何かのためにかけられているのだろうか。

ついついボケーっと休んでしまいそうになる右手を眺めながら、机の前で漠然とそんなことを考える。背中にあたる午前の光がぽかぽかと暖かい。今日ものんびりと、ボチボチこの右手を動かしていこう。ちょっとずつ、動かしていこう。小さくても、意味がなくても、誰のためにもならなかったとしても。

写真は、あるお寺の裏方にあった古びた流し場。知らない誰かの手間とひまの痕跡がそれぞれの素材の表面にくっきりと刻まれていて、美しかった。

「当店の手焼きせんべいは、私たちが家族で、心をこめて焼いている正真正銘の手焼きせんべいです。」

事務所から少し歩いたところにある隣町に、古い小さな煎餅屋さんがある。年配のご夫婦がおふたりで営まれている煎餅屋さんで、最近は二代目の方の姿も頻繁にお見掛けするようになった。

その煎餅屋さんのせんべいは、しっかりと塩味が効いて固さや揚げ具合も素晴らしく、本当に美味しくて、月に一度くらいの頻度で買いに行っては1回で食べきってしまわないように自分を律して、大事に大事にパリポリといただいている。その美味しさを友人知人にもやんわりと伝えたくて、どこかに行く時の手土産やちょっとした御礼などには、その煎餅屋さんのあられやおかきを持参したりすることも多い。

そんなふうにして時たま通っている大好きな煎餅屋さんのことを、今朝、ひょんなことからインターネットで調べることになって、そのときに冒頭の言葉が目に入った。

なんといえばよいのか、言葉には表わすことのできないような小さな感動がじわじわと押し寄せて、この言葉を書いたのであろう店主のご夫婦の姿がはっきりと脳裏に浮かんできて、ずーんと心をうたれた。

それから、こんな誇りを胸に抱えながら、今日もどこかの町で、こつこつと手間暇をかけて静かに何かをつくっているのであろう、見ず知らずのたくさんの人たちのことを想った。

自分もいつか、こんな言葉を言えるような人間になれたらと思う。なりたいと思う。

河原のわきに一段高くなった小さな場所があって、その行き止まりのあたりに明るい落ち葉がカサカサと敷かれていた。あたたかくて風のない日だった。

あの光っているところで時間を忘れてウトウトと午睡でもしたとしたら、葉っぱの落ちていく音や流れていく音が、静かな午後の眠りを毛布のようにくるんでくれるような気がする。明るい落ち葉のうえに、目をつぶりポカーンと口をあけて寝転んだら、顔のうえをチラチラと動いていく秋の日射しのむこうから、きっとたくさんの澄んだ音たちが響いてくるのだろうなあ。

などということを空想しながら机の前で写真を眺めていたら、秋の風に乗って飛んできた何枚かのイチョウの葉っぱが、カタンカタンと窓のガラスを叩いた。

近くの公園を通りぬけていくとき、行く手に白いひかりが見えた。

ひかりはふわふわとゆれて、道のうえを舞っていた。

傍らの斜面ではおじさんが小さな機械で植栽の手入れかなんかをして、その機械がたてる土埃が、ひかりに色と形をあたえているのかもしれなかった。

なぜだか分からないけれど、いま、どうしてもこれを記録しておきたいと思って、ザックの中をがさごそとやって、カメラを探した。その間もひかりはふわふわと舞いながら、音もなく流れていく。

ようやくカメラをとりだしてそれを向けた時には、ひかりはもう薄れはじめていて、数秒後にはどこか見えないところへ消えていった。ひかりが舞っていた場所は空っぽで、もう何も存在していないように見えた。

それから何事もなかったかのように、その場所の上を自転車にのったひとが通りすぎた。ブーンという機械の音が静かな午後の公園に響いていて、遠くのほうで誰かの笑い声がした。

朝日をあびながら、ぐーっと身を固めたような姿勢が、良かったので。

毎日歩いている事務所までのいつもの道沿いに、古びた小さなビルがある。

道に面した1階には狭いながらもロビーのような空間が設えられていて、そこに古いパイプ椅子と机がひとつずつちょこんと置かれている。そして、その机のうえにはいつも一輪の花が挿してある。

特段深く注意を払ってその花を眺めている訳ではないから、はっきりとは分からないのだけれど、いつもいつもガラス越しに見えるその花の姿はほとんど変わらない。

道をてくてくと歩いている時、薄暗いロビーの机の上にその花が見えてくると、なんだか気持ちが凛として澄んでくる。でもあまりにもその花の姿が変わらないものだから、ある時期からは「そうか、あれは造花なのか。よく出来た造花もあるもんだなあ。」などと思いながら、その前を通りすぎていた。

その花が、きのう、変わった。

いつもの向きでちょこんと置かれている古い机の上には、いつもとは違う色の、違うかたちの一輪の花が挿してあった。それは本当に些細な出来事に過ぎないのだけれど、なんだか毎日その前を通りすぎているこちらの心持ちまで、新しく新鮮なものに変わったような感じがした。

新しい花もまた、造花なのかもしれない。あるいはもしかしたら、今まで見ていた花は、そのビルの大家さんか毎回毎回新しいものに差し替えてくれていた生花だったのかもしれない。

でもそれはたぶんどちらでもよくて、ただその一輪の花のようなものがそこに「在る」ということに、確かな価値があるのだろうなと思う。ただそこに「在る」ということ自体が価値であるようなものが、きっといろんな道ばたに忘れ去られて転がっている。

写真は、雑木林の階段で秋の光を一身に浴びていた小さな花。

こんな場面を見ていると時たま、光が照らすからそこに一輪の花が生まれるのか、一輪の花が在るからそこを光が照らすのか、ふと分からなくなるような瞬間がある。

たったひとつの花はいつも、祈りのような澄んだ何かを思わせる。

夕焼け小焼けの時間。

まんまるの影がふたつ、なにやら挨拶かなんかを交わしているような感じで向かい合って立っていた。影と影の間にはなんとも絶妙な距離があって、その先にはゴワゴワと泡立った雲がどこまでもひろがっていた。棒立ち状態の真っ黒なふたつのまんまるから、かすかな話し声のようなものが聞こえてきそうな気がして、なんだかちょっと可笑しくなってそれを撮った。

西日が沈んでいくとき、白かった雲はただの影になる。日暮れの風にのって軽やかにかたちを変えていく影もあれば、ゆっくりとなすすべもなく流されていく影もある。ずーっと同じかたちのまま固まっているような影もある。夕闇の空にはいろんな影が流れていて、その影は時たまひとのようにも見える。

それまでよりも少しだけ気温がさがった、ある晴れた日の朝。毎日のようにその横を歩いて通りすぎている線路脇の小さな斜面の、よく見慣れた草花たちがいつもよりも明るくて、白かった。思わず道を渡り、土手のほうに近づいて、その色が消えてしまわないうちに何枚かの写真を撮った。

その白はやっぱり安物の携帯カメラの写真には全然写らなかったけれど、なにはともあれそれを撮った。何かの空間の中にいるときに、たまーにこれとどこか似たような白がぼんやりと見えるように思える時があるなあとか思いながら、それを撮った。

この白に似たようなものが見える時、その空間は空っぽで生き生きとしていて明るくて、なんだか自分のほうにもその空気がすーっと流れてこんできて、自分自身も含めたその場所の全体がさっぱりと澄んでいるように思う。過去を振り返って考えてみると、そういうことを感じる空間は、もはや作者が誰だかも分からなくなったような古びた名もない空間だったりすることが多いだろうか。

そういう場所は、それをつくったひとの想像力と、それを見ているひとの想像力とが重なっている場所なのかもしれない。そんな場所はちっとも息苦しくなくて、生き生きとして、がらんとしている。それをつくった作者だけの想像力で満たされた空間にはない、自由なものの気配がする。

そんなふうにして斜面の白をぼけーっと眺めていると、土手の上を電車がとおった。休日の朝の電車はがらがらで、ほとんど人影はなかった。空っぽの車内には角度をさげた秋の光が窓からたくさん入りこんでいて、明るかった。そのがらんどうの光の箱のようなものが通りすぎる時にかすかな風が生まれて、目の前の白がふわふわとゆれた。

たまに行く小さな林の入口で、

なんてことのない草といくつかの木の影が地面のうえにつくりだしていた光のかたち。

林の地面はすぐそこでアスファルトの路に続いていて、そのむこうには都心のビル群が霞んでいる。あの真っ白く輝くビルたちが建っている地面にも、いつかの遠い時間には、こんなふうな土の匂いを滴らせた光のかたちが描かれていたこともあったのかもしれない。

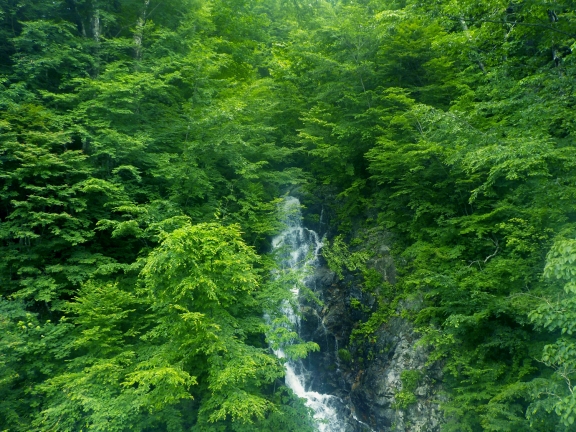

水が段差のあるところでたてる音は、どうしてあんなにも良いのだろう。

滝のような大きな段差でも、造成された都会の川の小さな段差でも、あるいは山の中のちっぽけな石の隙間の段差でも、水はどうにも立ち止まって振りかえらざるを得ないような、透明な音をたてて鳴っている。

水はかならず高いところから低いところへ下っていく。時には轟轟と、時には静謐に、低いほうへ低いところへ、休むことなく澄ました顔で下っていく。それを聴いているだけで良いのだというような、高いところにのぼっていく必要なんぞないのだというような、なんだかそんなような気配を漂わせながらも、結局はなにも語らず、なにも伝えず、ただただ地面のうえを黙ってくだり続ける。

おりていくもののたてる音は、どこか潔い諦念にも似た何かを鳴らしていることがあって、そんな時、あたりはさっぱりとして澄んでいる。

古くからあるすばらしいお店が、この半年あまりの間にいくつも閉まった。

そのお店を営まれていた方々が何十年と繰り返していた「いつものこと」は街の沈黙のむこうに遠ざかって消えてしまったのだろうし、そのお店がそこに在るということをかすかな拠りどころにしていた人たちの「いつものこと」もあっさりと失われてしまったのだろうと思う。そうした出来事はいつだって、どうしようもなくあっけない。

写真は家から事務所までのいつもの道。ほとんど流れが静止しているかのように鎮まりかえった水面のうえに枯れ葉がパラパラ浮かんでいた。

散歩みち。工事のための橋桁の影が川の水面を真っ黒い色に染め、川と歩道の間のちいさな隙間では太陽の光を浴びた草たちが真っ白く風に揺れていて、その2つの色のコントラストがつくるその場の雰囲気の印象が、なんだかちょっと目に留まった。ゆらゆらと気持ちよさそうに揺れる白い草たちに気づかれぬよう、散歩の足をとめ、息を潜めて、何枚かの写真をそーっと撮った。キリっと澄んだ風が吹いた。