裏山で切ってきたのであろう竹の鉢、無造作に入れられた花束、それらの花が明るい方を見上げている様子、蒼い影、風の跡、枯れきってうなだれた葉っぱ。そうしたものたちの醸し出す何かになんとなく目を奪われ、ちょっとだけホッパーの絵画を想った。どこかの街の片隅の、知らないだれかの花束。

裏山で切ってきたのであろう竹の鉢、無造作に入れられた花束、それらの花が明るい方を見上げている様子、蒼い影、風の跡、枯れきってうなだれた葉っぱ。そうしたものたちの醸し出す何かになんとなく目を奪われ、ちょっとだけホッパーの絵画を想った。どこかの街の片隅の、知らないだれかの花束。

この前のよく晴れていた日。

早朝の川沿い道では、白梅の花をめぐってヒヨドリとメジロが喧嘩を繰りひろげ、ムクドリがキュルキュルと鳴いていて、何羽かのツグミが我関せずと早足で地面を歩いていた。「トコトコ歩いてスタッと止まる。」鳥の本に書いてあったそんな可笑しみのある擬音語を、ツグミたちは忠実になぞっていく。

夕暮れ時、懐かしい駅にいく用事があって、ついでにむかし何度も通った大好きな中華屋さんの前まで本当に久しぶりに行ってみて、暖簾の向こうの様子を確かめてから、歩き慣れた坂道をくだった。

支度中の中華屋さんにはあの鉄鍋のコンコンという音は響いていなかったけれど、今でもその音、親父さんが静かな店内で鉄鍋をふるうその生き生きとした音にカウンターに座りながらひとり感動した遅い午後の時間のことを、自分は確かに思い起こすことができる。

中華屋さんのまわりには、あの頃から今の日まで、自分の知らないところでたくさんの時間が流れたのだろうと思う。にもかかわらず、変わらぬ暖簾と変わらぬカウンターがこんな年のこんな日にも、今でも変わらずにそこにはあって、それを見た自分はあの鉄鍋の音を聞いていた時のことを思い出すことができる。

自分の知っているところで流れた時間に対してよりも、自分の知らないところで流れた時間に対して、より多くの敬意を払うこと。ニコライ堂の古びたドーム屋根のうえに下半分を空に浸食された白っぽい月がとろんと漂っていて、坂道の脇にはピンク色の鮮やかな花が咲いていた。

表現という言葉はあんまり好きな言葉ではないけれど、今でもまだ何かしらかの表現というものが残っているとするならば、それは「なにを見せたか」ではなく「なにを見せなかったか」ではないかと思う。

なにを言ったかではなくて、なにを言わなかったか。

そのひとはどんな言葉をのみこんで、黙ったか。

地味なもの、静かなもの、押し黙ったもの。

そういうものの背後に在るものこそが、きっと何よりも大切にしなければならないものなのだろう。

写真は、ベランダで育ってくれたローズマリー。

葉のかたちにはどことなく雨の尾根に立つ針葉樹を思わせる鋭さがあって、平日の朝だというのになんだか山に行きたくなる。朝日のなかに緑の色が深く沈んで、机のうえに鈍い光沢がぼーっと浮かんだ。

自分が主語にならない言葉、自分が主語にならない空間、自分が主語にならない記憶。もしそれがあったとしたら、それはきっと真っ白で明るいものなんだろうなあー、などと訳のわからぬことをぼんやりと空想する。でも勿論そんなものは一切どこにも無いわけで。

川沿いの道では、去年の秋に真っ白な表情で風に揺れていた草がすっかり枯れた色を身にまとい、じんわりと赤っぽく光りながら、水のしずくを蒼く滴らせていた。あんまり風は吹いていない夕方で、春めいた空気のなかに、ちょっと夏雲を思わせるようなモコモコとした雲がひとつ、ふわりと浮かんでいた。

「良い天気になったね。」小さな子供をつれたひとの声がどこか道のむこうのほうから聞こえて、ヒヨドリが前方を見据えてまっすぐに夕暮れの空を飛んだ。

片足を春の海につっこんだような朝。

川沿いの道のロウバイの花は盛りを過ぎ、冬に大きく枝を落とされていたウメの木は無事に白い花をつけて、咲いたばかりの河津桜の花の蜜を2羽のメジロが半分夢の中にいるような表情で美味しそうに頬張っていた。池のほとりでは真っ黒なカラスがひとり、地面の落ち葉をクチバシの先で懸命にかきわけて、土の中に隠した何かを探していた。すぐそこの茶色い地面のうえをツグミが早足で駆けていった。

雨あがり。いつもの川沿いの道の水たまり。

身のまわりの小さな変化に気づくこと。小さなものごとを手のひらにすくって見つめること。どんな小さな現実でも、現実は途方もなく大きくて、手のひらですくうにはあんまりにも広大だなあーって思う。

写真は玉川上水の今朝。鳥はいなくて、明るくて、草たちがゆっくり立ち上がろうとしていた。

ものをつくることの目的は、なにかを変えることだけじゃない。

「変えない」ということを目指してつくられたものが、あってもいいだろうと思う。

なにも変わらないかのように、なにも変わっていかないかのように。

森のなかで光っているものは、その場所にまぎれているからいい。

たとえばその光っているものをそこから取り出して、持ち帰って、家のなかで眺めたとしても、それは森のなかで見る時ほどの光を放つことはないだろうと思う。

なにげないから光るもの、まぎれているから光っているもの。そんなものたちを見つけて、記憶して、その横を歩いていくとき、小さなうれしさが身体の中をしーんと通りすぎていく。

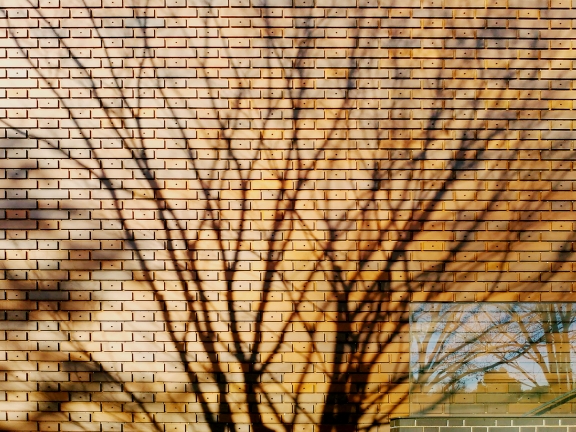

もしも壁に感情があるとしたら、自分の目の前にたっている木の姿を明るい光の中でまるごと全部うけとめたときの気分はどんなだろう。もしも木に感情があるとしたら、思わず自分の姿を映してみたくなる壁はどんな壁だろう。ただの壁とただの木が、よく晴れたきれいな冬の午後の時間に、静かに並んで立っていた。