今年もたくさんのひとにお世話になり、たくさんの場所に支えられ、たくさんの言葉に勇気づけられました。そのすべてに、この場をかりてあらためて御礼申しあげます。

自分にできることは本当にあまりにも小さなことですが、これからも地べたに足の裏をしっかりつけて、生きてていくこととつくっていくことがゆるやかに結びついた地平のうえを、自分の足で、自分の歩幅で、そろりそろりと静かに歩いていけたらと思っています。

来年も、どうぞ宜しくお願いいたします。

今年もたくさんのひとにお世話になり、たくさんの場所に支えられ、たくさんの言葉に勇気づけられました。そのすべてに、この場をかりてあらためて御礼申しあげます。

自分にできることは本当にあまりにも小さなことですが、これからも地べたに足の裏をしっかりつけて、生きてていくこととつくっていくことがゆるやかに結びついた地平のうえを、自分の足で、自分の歩幅で、そろりそろりと静かに歩いていけたらと思っています。

来年も、どうぞ宜しくお願いいたします。

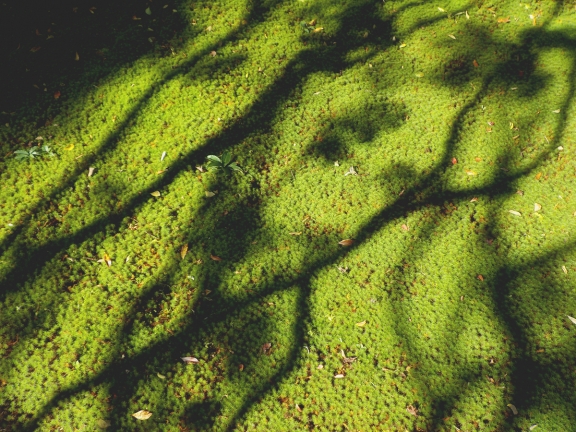

目をつぶって、暗いまぶたのむこうにある木を見上げる。

そうしたら、そこに全部ある。

耕されていないところを耕すひとに、いつだって大きな憧れを抱いている。

自分は誰かの手によって耕されたところに立っているのだということを、いつもちゃんと自覚して立っていなければと思う。そのことをまずははっきりと知ってから、それから、自分自身の手でひとつひとつ、手の届く範囲を耕していけたら良い。耕すひとに少しずつ、そーっとそーっと近づいていけたらいい。

先月のある日。明るい水面に浮かぶ一面の蓮の枯れ葉のなかに、いくつかまだ枯れきっていないものがあって、そのひとつの上に花や葉っぱの枯れ跡がたまっていた。手のひらのように水面に差し出されたその葉のうえに、朝のひかりが射していて、どこかから泳いできた大きな鯉がチラリとこちらを一瞥し、悠然とその葉の下を通りぬけていった。

蓮と鯉には、「悠久」とか「泰然」とかという言葉を思わせるような悠々とした何かがあって、あわただしい日々に追われた煩悩まみれの自分のような人間を諭すために彼らがその場に現れているような、なんだかそんな感じもした。

そんなふうにして葉っぱのうえにたまった枯れ跡をぼーっと眺めているうちに、その鯉は「なーんだ何も持っていないのか」という顔をして赤い身体をのんびりくねらせながら、見えないところへと去っていった。深い水面のうえに小さなさざ波が生まれて、その波がすーっと音もなくどこかに流れていく。やわらかい光が冷たい空気の隙間から静かに静かに降っていた。

秋になると、ある種の樹木の葉っぱたちは、自分の身を紫外線からガードするために自分自身の色を変えるのだと言われているらしい。いわば自分の肌を光から守るための日焼け止めのようなものとして、紅葉というものがあるのではないかと、いつかの秋に山のひとがボソリと言っているのを隣でぼんやりと聞いていたことがあった。

もしそうだとするならば、逆にいうと紅葉は、光の痕跡のようなものとも言えるのかもしれない。ひかりが自分自身の姿を葉の色に変えて地上に刻みつけたものが、紅葉なのだと言えるのかもしれない。

もしも光になって空の上から地上を見れたとしたら、地表を覆うたくさんの葉っぱの色はいつかの自分の痕跡を写したもののようにも見えるんじゃないだろうか。そんなことを少し考えてみたことがある。

紅葉の季節は短い。光は自分自身の痕跡を「色」として葉っぱの上にはっきりと刻みつけたかと思うと、もう次の瞬間にはその痕跡がハラハラと儚く空中を舞って地面に落ちていく姿を目の当たりにすることになるのだろうと思う。

その光の痕跡を動物たちが踏みしめて、色鮮やかな地面ができる。その地面がゆるやかに連なると、一本の道になる。その道の上をどこかの誰かがゆっくりと踏みしめながら歩いていく。地面に落ちた光の痕跡はどんどんと古びた色になり、土の色に、あるいは土そのものに近づいていく。

それからまたそのうえに落ち葉が積もって、動物たちがそれを踏む。そうしていつしか空から雪が降ってきて、光の跡は真っ白な雪の下で眠りながら春を待つ。

「水は争わずにただ流れ、人が見放した場所を流れていく。だから水は道に似ている。」

いま読んでいる本にそんな言葉があった。老子の言葉なのだとか。

囂々と速く流れていく水の音には諦念にも似たさっぱりとした清々しさがあり、ゆるやかに流されていく水の音にはかすかな物悲しさのようなものが貼りついていることもある。それは水が、見放された場所をくだっていくからなのかもしれない。「だから水は道に似ている。」

だいぶ前、はじめて訪れた遠くの町の、ひんやりとした空気につつまれたある日の夕景。

山に棲む生き物たちは、その場所の意味や価値をどのくらい色によって判断しているんだろう。

いつだったか、製図板のうえで鉛色の線をひく手を休めてぼんやりと山のことを思っていた時、そんなことを考えたことがあった。

山や森を歩く時、ひとはどうしてもその全体や細部がつくりだす色に惹かれ、色に引きずられてそれを眺めてしまう。暗い蒼につつまれた霧の森。深い緑に覆われた晩夏の巻き道。明るい暖色に満ちた沢沿いの紅葉。その場所を思い起こそうとする時、記憶の中の森はいつもなんらかの色によってつつまれている。

そんなふうにして歩いた山の写真から、試しに色を消してみる。すると一瞬のうちに写真の上にそれまでとは全く違う容貌が浮かびあがってくる。そのモノトーンの写真と、記憶の中のカラフルな森の像との間に生じる小さくはないズレは、普段自分がいかに色に引きずられてモノを眺めているのかをあらためて浮き彫りにする。そのズレはたとえば単色の図面と、それによってつくられた建物との間のズレに、どこか少しだけ似ているような気もする。

その季節のその場所に固有の色に彩どられた森にしか浮かびあがらない美しさがあるように、単色に変換された森にしか浮かびあがってこないものもある。それは視覚的なものというよりは、どこか触覚的な世界、手にふれるものの感触と耳を渡っていく音とが生みだす触覚的なものであるような感じがする。色が消されたことと引き換えに、その背後に見えてくる豊かな何かがある。でも、それを言葉で説明することは、今の自分にはまだまだ難しい。

画面にうつる色のない森で、何かがさざめく。

獣道が木々の間を縫ってどこかに続いていく。

自分のような人間には獣たちの歩いた細々とした道の跡をどこまでも追いかけていくことは出来ないけれど、その道の行方を眺めながら、彼らがきっと自らの足裏や耳の奥で感じとっているのであろう山の姿を、静かに想像してみる。目を閉じて、視覚以外の感覚をそばだてながら、その山の手触りのようなものを想像してみる。その手触りはどんなだろうか。その山に色はあるんだろうか。

冬になって葉の落ちた森を歩くと、木の樹皮の文様の、白っぽいところと黒っぽいとことろ、滑らかなところとザラザラとしたところの陰影が視界のなかで重なりあって、不思議なざわめきを感じることがある。

風がどこか遠くのほうから見えない音を運んでくるように、ざわざわとした確かな手触りを持った樹木の群れの感触がこちらにざーっと飛びこんできて、自分の意識の内側の何かを小さくゆする。

木の実のことを「このみ」と呼んでいるひとを見ると、懐かしさにも似たなんともいえない感覚が、すーっと心に浮かんでくる。その言葉の音色には、ひとが実をたべる生き物であることを思い起こさせるような、原初的でふくよかな響きがつまっている。ふかふかになった冬の落ち葉をがさごそと踏むものの音が、どこか遠くのほうから小さく聞こえてくる。