水が段差のあるところでたてる音は、どうしてあんなにも良いのだろう。

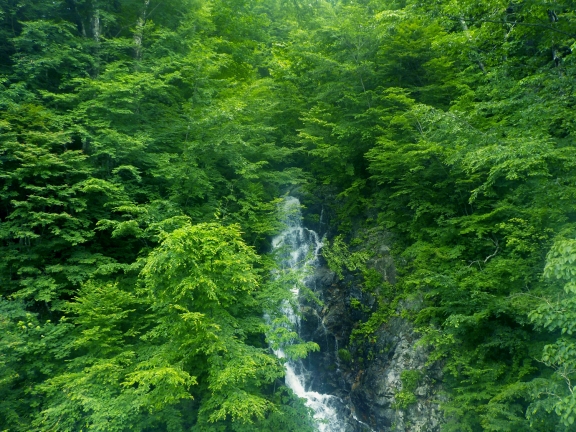

滝のような大きな段差でも、造成された都会の川の小さな段差でも、あるいは山の中のちっぽけな石の隙間の段差でも、水はどうにも立ち止まって振りかえらざるを得ないような、透明な音をたてて鳴っている。

水はかならず高いところから低いところへ下っていく。時には轟轟と、時には静謐に、低いほうへ低いところへ、休むことなく澄ました顔で下っていく。それを聴いているだけで良いのだというような、高いところにのぼっていく必要なんぞないのだというような、なんだかそんなような気配を漂わせながらも、結局はなにも語らず、なにも伝えず、ただただ地面のうえを黙ってくだり続ける。

おりていくもののたてる音は、どこか潔い諦念にも似た何かを鳴らしていることがあって、そんな時、あたりはさっぱりとして澄んでいる。